EHM MI SCUSI SIGNOR FELICE…

Per me era un biglia da tirare sulla sabbia, un ritaglio di giornale appeso all’interno di un armadietto, un moloch a cui non potevi dare del tu. Il rispetto, il timore ma anche l’orgoglio di averlo lì, proprio lì a due metri da me.

Il mio ricordo (e non tutto mio) di Felice Gimondi.

In quei giorni li leggevo tutti. Alcuni belli, altri bellissimi che ho riletto una seconda volta, molti scontati ma tutti sinceri, ne ho trovato un paio per i quali ho provato persino invidia, cioè avrei voluto scriverli io quei post. Quando uno come Felice Gimondi lascia la vita terrena, anche se siamo nel cuore di agosto, in giro per vacanze, non si può restare indifferenti: lo scrigno dei ricordi si apre e ne esce un pezzo di vita, anzi due: la sua e quella di chissà quanti tifosi, colleghi, vicini di casa, ammiratori, amatori, semplici bergamaschi. Un pezzo di strada fatta insieme, a volte lungo qualche anno, a volte giusto il tempo di un breve incontro. Proprio come andare in bicicletta la domenica mattina: esci da solo e poi qualcuno con cui condividere la strada lo trovi sempre. Sicuro. Piccoli episodi, vicende articolate, lucide memorie, ognuno si è sentito libero di scrivere la propria che, come detto, ho letto con attenzione, perché Felice era qualcosa di più di una maglia gialla, di tre Giri d’Italia, di un mondiale vinto di intelligenza, e di una pagina infinita su Wikipedia.

Non so cosa fosse in realtà oltre a una biglia tirata sulle sabbia della colonia per bambini di Massa Marittima, ma la prima volta che lo incontrai (muovevo i primi passi come addetto stampa alla sua granfondo) restai bloccato: quell’immagine appesa sulla anta interna del mobiletto entrando a sinistra nel laboratorio di mio papà, quell’immagine che divideva l’anta interna del mobiletto con la foto di Giovanni XXIII, quell’immagine vestita con una maglia azzurra e la scritta Salvarani, quell’immagine lì era davanti a me. Era metà mattina di un sabato di maggio, la vigilia della granfondo e alla terza volta che lo chiamavo «Scusi signor Felice» si gira e mi dice «Ascolta, dammi del tu… ». Seee certo, penso tra me e me, figurati se do del tu all’immagine appesa all’interno dell’anta del mobiletto entrando a sinistra del laboratorio di mio papà. Non se ne parla neanche. Verso domenica sera, a evento ormai finito, mi scappa un «Scusi Felice» omettendo il titolo di signor, e se ciò è successo è stato solo per stanchezza fisica e non certo per spavalda alterigia.

Dicevo, li ho letti tutti i post su Facebook dei tifosi del signor Felice e quando è toccato a me scrivere il mio, ho pensato che nessun racconto personale sarebbe stato all’altezza di quelli che avevo letto, e giuro li avevo letti tutti. E così mi sono limitato a comprendere quelli degli altri e amarli uno per uno, come se li avessi vissuti e scritti io.

Fino a quando ricevo un messaggino su Whatsapp che mi squarcia il cuore. Stefano, l’arguto allenatore di rugby di mio figlio nonché genuino amante di sport a tutto tondo, mi ringrazia ancora per averlo invitato alla serata in onore di Felice Gimondi. Siamo nell’aprile 2007, la festa si svolge al Centro Congressi Giovanni XXIII ( e due!) e l’evento è davvero importante, tanto che dal Belgio dicono dovrebbe arrivare qualcuno importante.

Manca mezz’ora all’inizio della serata, mi aggiro nella hall teso come sempre prima di un evento, leggo e rileggo la scaletta, torturo la penna tra i denti, guardo l’orologio, penso al timing e quando alzo lo sguardo lo vedo: distinto, vestito in un completo grigio, cravatta blu con leggere fantasie bianche. Mi guarda. Lo guardo. Eddy Merckx. Potevo morire. “Benvenuto signor Eddy, venga, le faccio strada…”. Mi sentivo in un film. Poi, tornando al mio posto, ci penso e mi dico: «ma che cazzo di frase è ‘venga signor Eddy?’».

La serata l’ho trascorsa in sala regia, tra video da proiettare, un auricolare mai fermo, luci da abbassare e alzare, microfoni da attivare, slide di sponsor ed enti da mandare in mondovisione: il solito stress a cui non ci si abitua mai, la solita soddisfazione che ti riempie la vita.

La serata l’ho trascorsa in sala regia, tra video da proiettare, un auricolare mai fermo, luci da abbassare e alzare, microfoni da attivare, slide di sponsor ed enti da mandare in mondovisione: il solito stress a cui non ci si abitua mai, la solita soddisfazione che ti riempie la vita.

Stefano l’avevo intravisto all’entrata, un ciao veloce e via. Lui seduto in platea, io in giro a tirare i fili di una serata dove “buona la prima”, non si può sbagliare niente. E così è stato: un palco meraviglioso riempito dai racconti dei due amici, con quel l’arrivo a Bergamo del Giro 1976 vinto dal signor Felice sul signor Eddy. Uno sciame di emozioni.

Insomma, la faccio breve: tutto fila liscio e il giorno dopo Stefano mi telefona per ringraziarmi per averlo invitato.

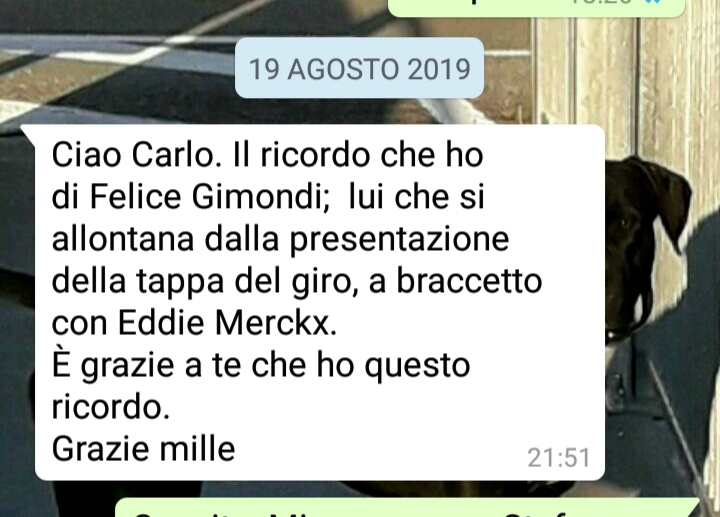

La cosa è successa 12 anni fa e l’avrei archiviata se non fosse stato per il messaggino di Stefano che dopo una paio di giorni dalla triste notizie della scomparsa del nostro campione mi scrive: “Ciao Carlo. Il ricordo che ho di Felice Gimondi: lui che si allontana dalla presentazione della tappa del giro, a braccetto con Eddy Merckx. È grazie a te che ho questo ricordo. Grazie mille. Stefano.”

Fantastico! Io faccio prosa, ma questa è pura poesia. Io faccio volgare prosa da ciarlatano ma questa immagine è un componimento in versi. L’idea che quei due, avversari come solo loro due hanno saputo esserlo in quindici anni di battaglie all’ultimo centimetro, uscissero da quella sala a braccetto, la trovo superlativa: pensarli a braccetto l’ho trovato un gesto tra i più intimo del genere umano, un atto di intrigante condivisione e di una insondabile complicità. Lo confesso: avrei voluto essere lì per farne una foto. E questo non è il mio racconto del signor Felice, questo è il racconto di un amico, che io ho rubato, fatto mio, canzonato un po’ e, se posso, preso a braccetto, in attesa di aprire ancora l’anta dell’armadietto entrando a sinistra nel laboratorio di mio papà. E dovunque lei sia, mi scusi signor Felice.

Commenti recenti